スポーツイラストレーターT.ANDOHの「OUTSIDER’s ReCALL」(131)甲子園球場100年の歴史に迫る!その1

2025年3月3日(イラスト・写真・文/T.ANDOH)

こんにちは!スポーツイラストレーターのT.ANDOHです。

甲子園球場が去年で100周年。そして今年は西宮市制100周年なんです。

「甲子園ボウル」を取材させていただく機会をいただいたことで、この甲子園球場100周年という節目に自分も立ち合い、さらに興味深い甲子園の歴史を知ることができました。

この甲子園がどのようにしてできたのか。

そして、野球の聖地甲子園は、じつはアメフトにとっても「聖地」となるべくして作られた!!

そんなお話を、今回はロケを通じてさせていただければと思います。

今回の甲子園100年にあたっては、武庫川女子大学名誉教授の丸山健夫先生のお話をもとに書かせていただきました。

甲子園の郷土史を発表されており、先回の甲子園ボウルの際に開催された甲子園100年周年の特別講演もされております。

そして2月の大寒波の中でしたが、甲子園の周囲を丸山先生のお話をもとに歩いてみました。

1924(大正13)年、甲子園球場は当時の阪神電鉄の専務取締役だった三崎省三氏によって計画がなされました。

世の中が全国中学校野球大会(現在の高校野球・夏の甲子園)に注目が集まるようになり、それまでに豊中グラウンドや、甲子園のすぐ近くにあった鳴尾球場(後述)で開催されていた大会が、さらに便利で大きな球場で開催をしようという気運となっていた時代。

三崎氏は、今の甲子園球場の場所に大きなグラウンドを作ることに着目しました。

まず、この甲子園駅前の写真をご覧ください。

用地買収にあたってこの土地の特徴的な部分を大きく改修しました。

試合のある日には多くの野球ファンでごった返す駅前広場ですが、駅前が大きく扇状に広がっていて、阪神高速を越えて球場に行き着くと、東には甲子園筋と呼ばれる道と、西側には斜めに入る小道があるのをご存知でしょうか。

じつはこの甲子園筋と球場西側の小道は、大正時代以前は川だったんです!

用地買収は、この当時球場のある場所に流れていた枝川と申川と言われた川の治水に関わってきます。武庫川の支流だった枝川と、さらに枝分かれしていた申川は当時の鳴尾村で氾濫を起こす暴れ川でした。当時の兵庫県は、治水目的で枝川と申川を埋め立てて武庫川の整備をすべく、この一帯の用地売却を計画。

購入した三崎氏の阪神電鉄は、その用地をさらに阪神の一大レジャー施設化する計画をします。

こちらが申川の跡地だった甲子園の西側の小道。この小道の形状はそのまま川の跡だったのです。

甲子園球場の西側(一塁側)は台形のように広がっていて、室内練習場やテニスコートがありますが、川の跡だった小道に沿って広がっているんですね。

ちなみに、小道の途中には「G-LOVE」というダイニングバーがあります。

こちらも時々利用しているお店なんですが、ご存知、福本豊さんプロデュースの店でありご本人もよく訪れることで知られています。ファンの方はぜひ立ち寄ってみてください。

申川が道となり、東の枝川はさらに甲子園から浜に向けたメインストリートとして整備がされます。

いま「ららぽーと甲子園」となっている甲子園筋の用地は、以前は「甲子園阪神パーク」という動物園などもある遊園地でしたよね。

いまはバスが通るこの道。

この当時は甲子園球場駅からさらに市電が通っていたそうです。

そもそも甲子園の場所(当時は鳴尾村)がなぜ球場用地となり、阪神が開発をしようとしたのか。

その歴史を探るために、甲子園筋を南下、浜の方に向かってみました。

歴史に詳しい方にとっては、戦前にこの先に「鳴尾競馬場」という競馬場があったのをご存知の方もいるかもしれません。

甲子園浜に向かって競馬場も存在していた…。

この当時からレジャー、スポーツで人が集まる環境としてポテンシャルを持ち得ていた一帯だったんです。

そして甲子園浜方面まで移動すると見えてくるのが、沿岸整備された「鳴尾浜公園」。

公園内には「鳴尾球場」の跡地を示す記念碑が見えてきました。

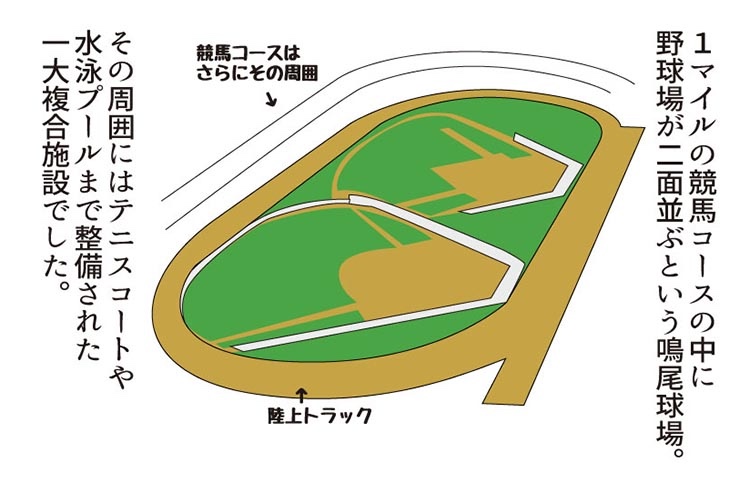

「鳴尾球場」は「鳴尾競馬場」の中にできた野球場でした。1907(明治40)年に関西競馬倶楽部が設立されて、この地に鳴尾競馬場を作りました。ところが翌年には馬券禁止といった法整備が行われるなど、競馬に関する法律が厳しくなって競馬場も運営に苦慮。

そのときに競馬場の施設活用に目をつけたのが阪神電鉄でした。

甲子園球場建設に先駆けて、1916(大正5)年に阪神電鉄は競馬場の馬場内に野球場と大規模な陸上トラックを整備して、一大多目的グラウンドに仕立てます。

それが「鳴尾運動場」と呼ばれ、その中にできた野球場が「鳴尾球場」となりました。

1年前に豊中グラウンドでスタートした全国中等学校野球大会ですが、阪神電鉄が鳴尾球場を整備したことで大会の場は鳴尾球場となり、さらにこの後、建設がなされる甲子園球場へとつながっていきます。

六甲の山々を背後に、南には浜があり武庫川がそそぐ風光明媚な土地。

さらに大阪と神戸の中間地点という地の利を活かして、スポーツの聖地を作ろうとした三崎省三氏。

三崎氏は、アメリカ留学で学んだ近代化を日本に取り入れて、まず阪神鉄道を電鉄化しました。

電鉄化してより速く、たくさんの人々を輸送できると見据えた三崎氏が次に考えた甲子園のレジャーランド化。

これもアメリカで見たニューヨークとハドソン川のロケーションを、武庫川に重ね合わせてイメージしたんだそうです。

しかもその一大レジャーランド化の象徴とする巨大運動場建設には、野球の発展だけではなく、もうひとつのスポーツを日本に発展させたいという三崎氏の願いが込められていました。

そのもうひとつのスポーツとは、「アメフト」のことだったのです…!

次回、なぜ甲子園で「甲子園ボウル」が開催されることになったのかも含めて、お話しましょう。

さらに、「甲子園ボウル」につながるアメフトの歴史にとって重要な「もう一つの甲子園」が、同じくこの鳴尾浜の一角にあったこともお話したいと思います。

※イラスト・写真の転載・無断使用はご遠慮ください。使用をご希望の場合はK!SPO編集部までご連絡ください。

|

スポーツイラストレーターT.ANDOH

おもにスポーツを題材にしたイラストやデザインの創作で、スポーツ界の活性に寄与した活動を展開中。 |

Twitter でK!SPOをフォローしよう!

Follow @info_kspo